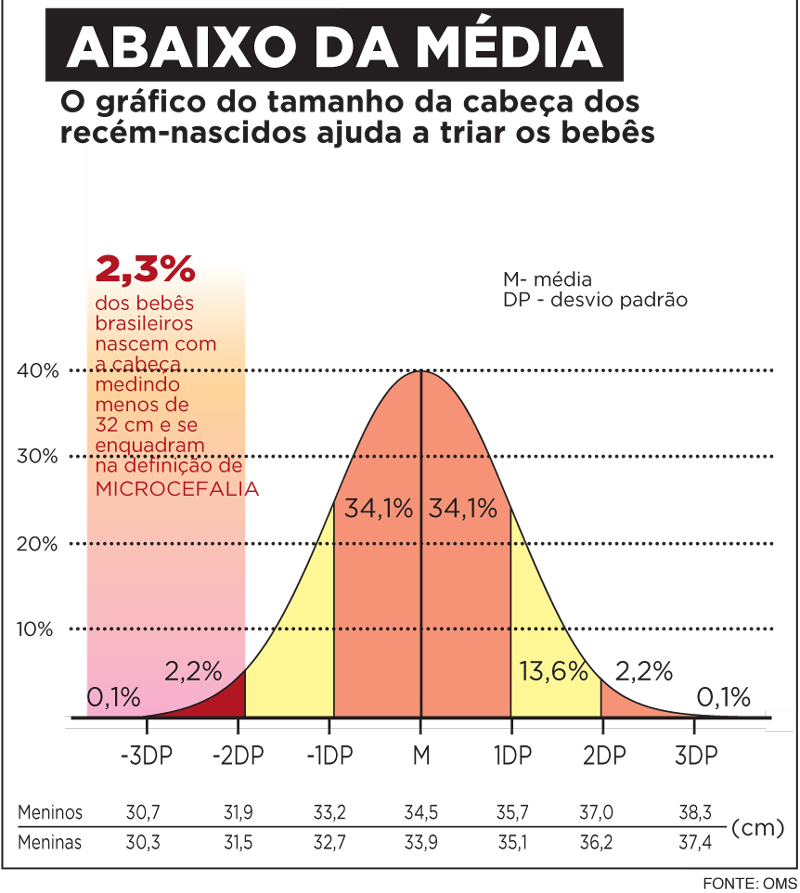

Enquanto conta sua história, Susana da Silva busca uma posição confortável para Willian, que descansa em seu braço esquerdo. Logo depois do parto, em janeiro, a médica levantou a suspeita de microcefalia, uma vez que o recém-nascido tinha 32 centímetros de perímetro cefálico, próximo à medida que a Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica a anomalia: 31,9 cm para meninos, 31,5 cm para meninas.

A notícia pegou de surpresa a mãe, que julgara o filho saudável. A tomografia identificou pequenas manchas brancas espalhadas pelo cérebro – calcificações que confirmaram a hipótese. “Quando soube, foi como se meu mundo tivesse acabado”, conta a recifense de 25 anos. “Mas hoje vejo que não é bem assim. Apesar do cansaço físico e psicológico, a gente tem que continuar.”

Já é noite de sábado em Recife (PE) e Susana enfim consegue descansar. Senta-se na sala de estar de sua casa, com o marido, Anderson José, 32, e a filha, Ana Beatriz, de quase 2 anos. A família vive semanas intensas desde o nascimento de Willian. De ônibus, a mãe encara diariamente uma maratona de hospitais. O pai, padeiro, trabalha de domingo a domingo. Enquanto isso, a filha tem de ficar com a avó paterna.

“É tanta correria que às vezes você quer parar, desabafar um pouco, mas nem tempo para isso tem, e fica aquela coisa guardada”, diz Susana. “Tem que pensar positivo, que ele pode ter uma vida normal”, completa Anderson. O otimismo do casal justifica-se pelas conclusões médicas. Uma neurologista, por exemplo, disse que se trata de uma calcificação leve e tudo indica que Willian evoluirá. “Isso é o que alivia mais – pensar que ele vai progredir, andar, falar”, afirma Susana. “Os médicos mesmo dizem”, emenda Anderson, “que ele terá uma vida melhor se forem feitas as consultas precocemente”.

Nos últimos seis meses, Susana e Willian passam as manhãs de quinta-feira na Fundação Altino Ventura (FAV). É quando funciona um centro de reabilitação multidisciplinar, gratuito, para crianças com microcefalia. “É difícil predizer o futuro de cada bebê”, observa Kátia Guimarães, pediatra e diretora médica da FAV. “Neste momento, a única maneira de ajudar é atuar em todas as potencialidades, e as famílias precisam estar motivadas. A gente sente cada vez mais amor delas pelos filhos.”

Até meados de maio, 113 bebês estavam inscritos no programa e 122 aguardavam vaga. Os doutores estudam a causa da anomalia por meio de exames (tomografia, eletroencefalograma, eletrocardiograma, exame do líquido cefalorraquidiano). Além disso, grupos de empoderamento e apoio, frequentados por 72 pais, trabalham o desenvolvimento precoce das crianças, com estímulo visual e neuropsicomotor, e promovem sessões de terapia.

Evolução gradual

Com o tratamento, Susana tem sentido a evolução do filho. “Nos dois primeiros meses de vida, ele era mais durinho, não sorria. No terceiro já começou a melhorar”, conta ela, enquanto mostra os exercícios que aprende na FAV e põe em prática em casa. Um brinquedo colorido serve para o aspecto visual; outro, com textura, aguça o lado sensorial e trabalha os músculos ao deslizar pelo corpo do filho; o chocalho ajuda na audição; já a luz da lanterna contribui para acompanhar, com foco, os movimentos. Sobre a mesa redonda de jantar, Willian solta gargalhadas durante a fisioterapia. “Se a cada mês tem uma evolução, há esperança, né? A nossa felicidade é ver o avanço dele.”

Susana e a família vivem na Várzea, um bairro simples de Recife, cortado por estreitas ruas de terra batida. Na região, o mosquito Aedes aegypti fez boa parte da vizinhança adoecer, em meados de 2015. Susana passava para o quinto mês de gravidez quando teve coceira e olhos avermelhados. Fez um hemograma que indicou relação com algum tipo de vírus, mas descartou dengue e chikungunya. Na época, o zika – um vírus descoberto, em 1947, em Uganda, África, batizado com o nome da floresta no qual fora encontrado – entrava de vez no debate de saúde pública nacional. O tipo que circula no Brasil, por sua vez, tem origem asiática e provavelmente veio da Polinésia Francesa, onde houve uma epidemia de zika entre outubro de 2013 e abril de 2014.

Em abril de 2015, o Ministério da Saúde confirmou a transmissão autóctone do zika, cujo vetor é o Aedes. No início de setembro, apareceram os primeiros casos de bebês com microcefalia ou outras malformações.

O quadro clínico dos recém-nascidos era bem mais agressivo que o histórico da anomalia e não seguia um padrão, recorda Ângela Rocha, 67, coordenadora do setor de infectologia pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Ângela pega um resultado de tomografia no armário e passa o dedo indicador sobre os pontos brancos nos crânios das imagens. São as calcificações, explica, espécies de cicatrizes que indicam que houve infecção viral. “O vírus entra na corrente sanguínea da mãe e se multiplica no feto. Por conta da inflamação, o cérebro tenta crescer, mas não consegue. Quanto mais cedo afetar a gestação, mais lesões o bebê terá.”

Emergência mundial

A suspeita da relação da anomalia com o surto do vírus cresceu à medida que causas conhecidas da microcefalia eram descartadas (rubéola, citomegalovírus, herpes viral, sífilis, toxoplasmose). As pesquisas ganharam corpo quando a ONU classificou a difusão do zika como emergência mundial, em 2 de fevereiro – o vírus já se alastrava por 45 países e ilhas, grande parte na América Latina. Em 13 de abril, o Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC), dos Estados Unidos, confirmou a conexão entre as duas epidemias.

Em um ano, no Brasil houve 91.387 casos prováveis de febre pelo zika, 31.616 (34,59%) confirmados, de acordo com o Ministério da Saúde. A taxa de incidência é de 44,7 notificações por 100 mil habitantes. Entre as gestantes, 2.844 das 7.584 suspeitas foram comprovadas. O que complica é que quatro em cada cinco pessoas infectadas pelo zika não possuem sintomas. Foi o caso de Jaiane Santos, 17, que só soube que contraíra zika ao fazer exame de sangue durante a gravidez. O vírus era desconhecido na aldeia da tribo xukuru, onde ela vive com o marido Daniel Santana, 20, o filho David, 3, e Nathally Vitória, que nasceu em outubro – a única aldeada diagnosticada com microcefalia entre os 36.888 registrados no Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena.

Em março, a família encarou uma viagem de ônibus para Recife e hospedou-se em uma casa de apoio da Fundação Nacional da Saúde. Nathally iniciou a reabilitação na FAV. Passou pela estimulação visual, pois ainda enxergava em preto e branco; os pais aprenderam técnicas para iniciar o desenvolvimento a partir do chão, no aspecto craniocaudal; a mãe depois participou de um grupo de terapia. Jaiane sentiu progresso no primeiro dia: “Ela já está procurando mais o som. É bom receber notícias boas”.

Pernambuco tem a sexta menor taxa de incidência de febre pelo zika (333 casos, ou 3,6/100 mil habitantes), mas lidera em número de casos de microcefalia e outras malformaçoes. Até 30 de abril, haviam sido confirmados 339 casos (26,67% do total do país) e outros 653 permaneciam em investigação. Para a drª Ângela Rocha, o que torna o estado mais propício à epidemia da anomalia são a maior exposição do corpo, devido às temperaturas elevadas, o saneamento básico precário e os aspectos socioeconômicos, já que a anomalia em geral afeta classes mais baixas.

Revisão de vida

Calor e umidade intensos imperam na casa de Maria de Fátima, 20, e Paulo Rogério, 49. O casal mora na comunidade de Santa Luzia, no bairro Torre, Recife. Um incêndio em fevereiro, no meio da noite, devastou parte das moradias do local. Paulo e Maria acordaram a tempo de pegar as filhas e correr para a rua. O fogo parou a 50 metros do pequeno barraco de madeira.

Sentada na cama, Maria observa a filha Eduarda Vitória imersa em um sono profundo. No início da gravidez, ela passou dois dias com o zika, algo de que o casal nunca ouvira falar. Em outubro de 2015, Eduarda nasceu, diagnosticada com microcefalia, com 29 cm de perímetro cefálico. Esse dia marcou um ponto importante na vida da mãe, que decidiu largar as drogas. Órfã dos pais, aos 4 anos Maria foi morar na rua, onde com o tempo ficou dependente de crack, até se casar e mudar para a casa de Paulo.

Com a rotina de médicos, Vitória, a primogênita, que faz 2 anos em setembro, foi para a casa da avó paterna, em Boa Viagem. Há um mês, o casal vive com a saudade de quando dormiam os quatro juntos, na cama de casal. “É muito novo isso para mim, de lidar com essa situação toda. É aquela luta, né?”, diz Maria, que vai com o marido de ônibus até os hospitais, de segunda a sexta. “Às vezes entro em desespero, choro, e ele sempre me consola, me ajuda.”

A correria diária fez Paulo recusar uma oferta de emprego de carteira assinada, em uma padaria. Sem renda, deu entrada no INSS para solicitar o auxílio financeiro a Eduarda. O benefício assistencial, reavaliado a cada dois anos, é de um salário mínimo mensal. “Se não for por eles, a gente não sabe como vai fazer.” O processo na Previdência Social poderia se estender por meses, não fosse a mobilização de um grupo de mães pernambucanas que resultou em um mutirão em 12 de março, em quatro capitais nordestinas: Recife, Fortaleza, Salvador e São Luís.

Vitória da mobilização

“Isso aqui é uma conquista nossa”, comemora Germana Soares, 24, mãe de Guilherme, então com três meses. A luta pelo mutirão do INSS, que atendeu 110 famílias em Recife, começara três semanas antes, em fevereiro. “Os agendamentos estavam marcados para daqui a quatro, seis meses”, diz. Eram quase 10 da manhã e ela já passara por três fases na Previdência: cadastro do filho, entrada na parte administrativa e assistente social. Faltava só a perícia médica, na qual Guilherme seria aprovado minutos depois. “Muitas mães tiveram de deixar de trabalhar para cuidar dos filhos, vários pais estão desempregados. Então precisamos do benefício com urgência, porque o custo é alto: passagem, alimentação, exames, remédios…”

Diante desse cenário, Germana decidiu somar forças às outras conhecidas que vivenciavam a mesma mudança de vida, após o filho nascer com microcefalia. Criou a União das Mães de Anjos (UMA), que hoje tem mais de 130 famílias. Antes do mutirão, o grupo conseguira o direito a passe livre nos ônibus e ao PE-Conduz, no qual motoristas da prefeitura devem levar, para consultas médicas, famílias do interior e da região metropolitana de Recife. Além da pressão política, as mães de anjos visam trocar informação, experiência e, sobretudo, apoio psicológico. “Já passou a época que família de bebê com a micro era coitada, triste. Na realidade, nunca foi assim. A gente quer mostrar a nossa força.”

A pernambucana mora em Ipojuca, a 100 quilômetros de Recife. Grávida de três meses, contraiu o vírus zika. Teve três dias de uma coceira desesperadora por todo o corpo. “Era de coçar com uma faca até sair sangue.” Guilherme nasceu na virada do ano, com 32 centímetros de perímetro cefálico. A mãe conta que o filho não demonstra atraso no desenvolvimento, mas continua o tratamento para prevenir futuras limitações. Largou a vida de corretora de imóveis para se dedicar totalmente ao primogênito e à presidência da UMA. Já o marido, desempregado, vive de bicos para sustentar a família.

Professora de formação, ela já testemunhou em sala de aula a exclusão de pessoas com deficiência, o que contraria a legislação. Isso a faz almejar objetivos maiores. O maior desejo, conta Germana, é garantir que no futuro haja ambientes inclusivos, principalmente na área da educação, com profissionais capacitados para acolher essas pessoas. Para isso, a UMA associou-se com a Aliança das Mães e Famílias de Doenças Raras (Amar), um grupo consolidado e bem articulado politicamente. “Com a força e a estrutura que temos hoje, podemos alçar altos voos.”

Aguentar o tranco

Durante a conversa, uma mulher se aproxima. É Jaqueline da Silva, 25, mãe de João Pedro, 4 anos, e Daniel, 4 meses. Secretária da UMA, ela saiu da casa, em Olinda, às 2h da madrugada, para chegar às 3h no INSS e conseguir um lugar bom na fila de atendimento. Encararam uma chuva forte antes de o sol raiar, enquanto aguardavam a abertura da Atenção Primária à Saúde (APS) Mario Melo. A perita médica aprovou o pedido de Daniel, que nasceu com 29,5 centímetros de perímetro cefálico. Mas adiantou que talvez o processo não fosse adiante. Assim, Jaqueline entrou com recurso na Justiça para reverter a decisão.

O motivo é que a mãe recebe auxílio-doença de R$ 880 mensais devido a um câncer que em 2013 apareceu no útero e, no ano seguinte, surgiu no pulmão. Precisa espremer a renda mensal para pagar remédios, alimentação, água, energia e o aluguel da casa térrea de quatro cômodos no bairro Alto da Conquista. Mudou-se para lá quando se divorciou do marido, que não aceitou a ideia de ter um filho com microcefalia. A anomalia de Daniel foi identificada no sétimo mês de gravidez. O posto de saúde próximo à sua casa não quis atendê-lo, por ser um caso especial. Por isso, Jaqueline pega três ônibus para ir aos hospitais públicos de Recife. Nesse novo dia a dia, ela concilia o desenvolvimento do filho com as ações da UMA.

No sábado, logo após o mutirão do INSS, houve o segundo encontro mensal do grupo, para cadastrar mais mães e distribuir kits conforme a necessidade de cada família, oriundos de uma pilha enorme de doações, de leite em pó a banheira. De onde vem tanta energia para suportar a rotina sem trégua? “Creio que meu segredo seja Deus. Mesmo quando tive o câncer, nunca me abaixei, nunca chorei”, diz. “Para tudo tem uma explicação. Se Ele me deu Daniel, é porque tenho condições de segurar o tranco. Agora vou tomar um banho e sair com meus filhos. Eu não ligo para cansaço, não.”

ISTOÉ